В сорока километрах от Астаны находится небольшое село с жизнерадостным названием Малиновка (ныне Акмол). В тридцатые-пятидесятые годы прошлого столетия это место было одним из самых страшных в СССР — здесь располагался АЛЖИР — Акмолинский лагерь жен изменников Родины.

Через его застенки прошли почти 20 тысяч женщин и малолетних детей, вина которых заключалась лишь в том, что они состояли в близком родстве с людьми, объявленными тоталитарной машиной «врагами народа». Сегодня о горькой странице нашей истории и судьбе узников одного из островов архипелага ГУЛАГ (Главного управления исправительно-трудовыми лагерями НКВД СССР) напоминает музей.

Накануне скорбной даты — Дня памяти жертв политических репрессий — музейно-мемориальный комплекс «Алжир», при поддержке руководства станции Экибастузская ГРЭС-2, посетила делегация Совета матерей поселка Солнечный.

Активистки общественного объединения признались, что были готовы к восприятию трагического наследия, но, оказавшись на месте, буквально пропитанном слезами, тяжело было даже дышать…

Место скорби

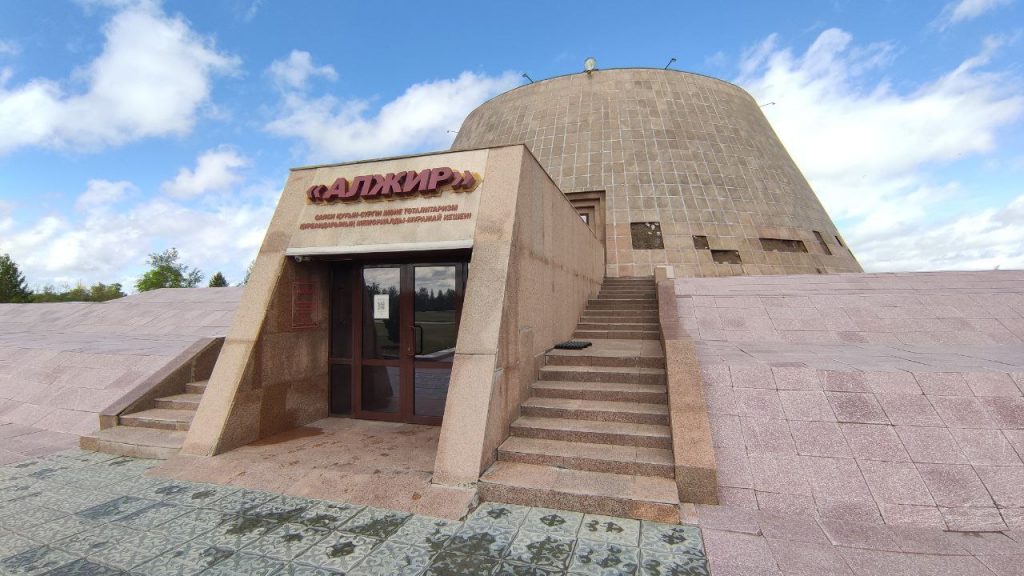

Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» открыли 31 мая 2007 года по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева. Открытие музея приурочили к 10-летию со дня принятия в 1997 году «Указа об установлении дня памяти жертв политических репрессий и 70-летию начала массовых политических репрессий».

Комплекс узнаваем и видим издалека благодаря центральной композиции — монументу Арка скорби. Монумент высотой 18 метров, состоит из купола в виде женского головного убора ак жаулык и черной вуали, покрывающей его. Черная арка символизирует собой женщину, скорбящую по своему погибшему мужу и потерянным детям. По традиции, каждый проходящий через арку склоняет голову в память о жертвах репрессий.

Автор монумента — заслуженный архитектор РК Нарынов Сакен.

Арку окружают памятные плиты, установленные представителями разных стран постсоветского пространства, так как в АЛЖИР привозили женщин со всего СССР, из нынешней Армении, Беларуси, Грузии, Украины и стран Центральной Азии.

Центральный монумент, музей и другие символы Алжира находятся на территории парка Алаш, который занимает площадь около 1,5 гектар земли. В свое время узницами лагеря «АЛЖИР» здесь был выращен фруктовый сад. После ликвидации лагерей, Алжир сравняли с лицом земли. Сейчас фруктовый сад восстанавливают, в парке посажено около 200 деревьев. По рассказам узниц, отбывавших здесь наказание, уцелели лишь старые тополя, которые высаживали заключенные. Они находятся за территорией парка.

Честно сказать, безмолвные свидетели тех лет выглядят пугающе. В кроне густой зелени сотни ворон свили себе гнезда и беспрестанно кружат над бывшей зоной, угнетающе каркая.

На территории парка расположено несколько памятных знаков. Один из ключевых — «Сталинский вагон», именно в таких товарных вагонах перевозили политических ссыльных — «врагов народа» и членов их семей. При площади в 18,5 кв. метров в вагон помещали до 70 человек, которые проводили в нем по 30-40 дней пути. Внутри вагона расположены двухъярусные нары и отверстие на полу, служившее туалетом.

Зимой, чтобы не замерзнуть в дороге, женщины и дети согревались буржуйками. Печки давали немного тепла, поэтому уже через пару часов в вагоне снова хозяйничал пронизывающий ветер и подступал мороз. Из-за холода и голода многие умирали в пути. Трупы просто выбрасывали по дороге.

Воссоздавая тропу узниц, сразу после вагона-теплушки посетителей музейного комплекса «встречает» караульная вышка и ограждение лагеря из колючей проволоки. Сейчас это — лишь инсталляция. В реальности лагерь представлял собой огромную территорию, обнесенную несколькими рядами колючей проволоки. По периметру располагались охранные вышки. Попытки бегства были обречены на неудачу: кругом степь, рядом волки.

Слева от входа в музей — стела «Слезы», посвященная всем испытавшим ад лагерей. На ней изображены карта ГУЛАГА и названия 11 лагерей, расположенных на территории Казахстана и подчиненных Карлагу. Слезы женщин, детей за колючей проволокой — это трагическая судьба узниц лагеря и их потомков.

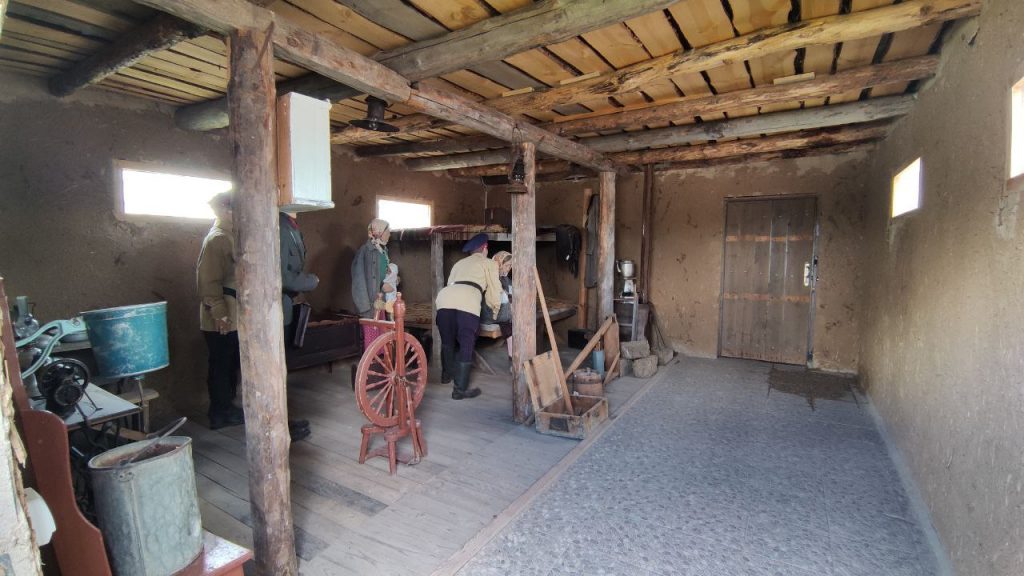

Пожалуй, самый впечатляющий символ музейного комплекса — барак — инсталляция здания, в котором жили заключенные женщины, так называемые «члены семей изменников Родины». Каждый барак был рассчитан примерно на 200-300 человек, но отапливался одной лишь печкой-буржуйкой. Температура воздуха в лютый мороз едва доходила до 6-8 градусов.

В центре парка — здание самого музея. Оно выполнено в форме усеченного конуса. Музей начинается с тоннеля длиной 12 метров, который как бы уходит под землю. Тоннель не отапливается, и в воздухе присутствует запах сырой промерзшей земли. Здание музея окружает Стена памяти, на которой высечены имена узниц АЛЖИРа.

Экспозиция музея расположена на двух этажах. В зале «Алаш» представлена история Казахстана с момента вхождения в состав Российской империи, а также советский период. Зал «АЛЖИР» посвящен истории Акмолинского лагеря.

Залы объединяют инсталляции «Железный цветок», символизирующий победу жизни над каменными оковами, который расположен в центре первого этажа и инсталляция «Птицы в клетке», возвышающаяся над потолком, олицетворяющая пленение 15 птиц (15 представителей союзных республик) в клетке тоталитаризма.

Отмечу, что музей — настоящий урок истории. Здесь не просто собраны уникальные экспонаты, воссоздающие картину жизни заключенных. Сотрудники музея не прекращают поисковую и научную деятельную, проводят экскурсии для гостей, среди которых много иностранцев.

Экскурсии в музее проходят на нескольких языках, в том числе с помощью аудиогида, а сотрудники готовы ответить на любой вопрос и даже оказать помощь в поиске пропавших без вести родственников, сосланных в АЛЖИР.

Одна судьба — одна могила…

Акмолинский лагерь жен изменников Родине был основан в начале 1938 года на базе 26-го поселка трудопоселений, как исправительно-трудовой лагерь под номером «Р-17».

Как рассказала экскурсовод Бекжамал Жалгасова, здесь содержались женщины со всего Советского Союза, осужденные по политическим мотивам. В основном это были жены, матери, дочери известных государственных и общественных деятелей СССР. Чаще всего женщины получали максимальный срок по этой статье — 8 лет, если ее мужа расстреляли. Если муж отбывал наказание в лагерях, то можно было получить и минимальный срок — 3 года.

С 10 января 1938 года, в лютые морозы, стали приходить первые составы с будущими узницами со всего Советского Союза.

Всего за 16 лет существования, по данным музея, свыше 20 тысяч женщин 62 национальностей прошли этапом по этой земле, около 8 тысяч отбыли срок от звонка до звонка.

Большинство заключенных имели высшее образование. Были представители разных профессий: артисты, инженеры, техники, строители, врачи, геологи, учителя, художники. В лагере были свои врачи и медсестры из числа самих же узниц.

О беспощадности сталинского режима повествует, открывающая зал «АЛЖИР», инсталляция железной решетки, с десятками мужских и женских рук, беспомощно протягивающихся к свободе. За решеткой — черное зеркало, в отражении которого посетители видят себя. Зеркало словно стирает грань между реальностью и прошлым, когда один на один со своим горем оставались тысячи женщин, в один миг потерявших все, что было им дорого.

Инсталляции музея демонстрируют нечеловеческие условия жизни заключённых. У них не было имен, на косынках, спинах и рукавах верхней одежды — лагерные номера. Бытовые условия осужденных были очень тяжелыми. Женщины спали на нарах. Вместо матрацев и белья — камыш. Питание было скудным: пайка черного хлеба, черпак баланды, чайная чашка «каши-размазни». Нередко узницы при 40 градусных морозах работали полураздетые, получали обморожения и умирали. Свирепствовали инфекционные болезни. Поэтому была высокая смертность. Умерших хоронили в общей братской могиле.

В первые месяцы существования АЛЖИРа женщины работали исключительно на обогрев бараков. Делали они это с помощью камыша, что в огромных количествах рос у берегов озера Жаланаш.

Когда лагерь заполнился до отказа, женщины делали из камыша и глины саманные кирпичи, вес которых доходил до 16 килограммов, и строили новые бараки.

Со временем в лагере наладили швейное и вышивальное производство, где работало около 3 тысяч женщин. Во время войны швейная фабрика выполняла заказы по пошиву обмундирования для военнослужащих. Швейные цеха слабо освещались, поэтому многие женщины теряли зрение.

Трудом заключенных в АЛЖИРе развили полеводство, огородничество, садоводство и бахчеводство. Были две фермы по 250 коров. Женщины работали по 16 часов в день. Тех, кто не справлялся, лишали еды и права переписки.

Камень спасения

Нередко в АЛЖИР попадали беременные женщины, мамы с младенцами. До трех лет дети жили вместе с матерями, здесь же в холодных бараках находились их люльки. Всего, по данным работников музея, за время существования лагеря на его территории было рождено свыше 1500 детей. Часть из них — в результате насилия над женщинами со стороны конвоиров, охранников. Одна из инсталляций показывает бессонные ночи узницы АЛЖИРа у люльки с ребенком.

После трех лет детей забирали в Осакаровский детский дом.

Инсталляция в бараке запечатлевает как раз тот момент, когда человек в форме забирает ребенка у матери.

Одной из воспитанниц Осакаровского детдома была Галия, младшая дочь Беимбета и Гульжамал Майлиных. Сотрудники музея рассказали историю Галии. Дочь писателя едва не погибла, когда еще совсем малышкой ее отправили в детский дом. Медсестры детдома посчитали приболевшего ребенка мертвым. Спасла ее одна из нянечек, которая заметила, что девочка шевелит рукой, и на свой страх и риск вытащила ее из бочки. Среди детей была высокая смертность. По некоторым данным, зимой детей не хоронили, так как в лютые морозы невозможно было раскопать замёрзшую землю. Поэтому работники складировали трупы малышей в бочке. При её заполнении закапывали умерших в одной братской могиле без гробов.

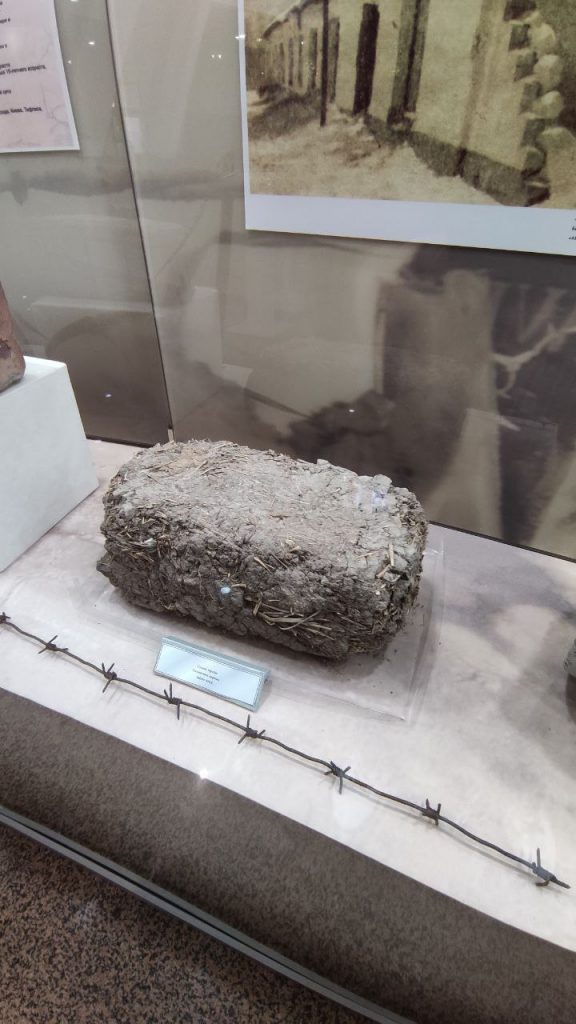

Единственными, кто сочувственно относился к заключённым, по воспоминаниям узниц АРЖИРа, были местные жители.

В 1990 году Гертруда Платайс — бывшая заключенная Акмолинского лагеря рассказала, как старики и дети из соседнего казахского села Жанашу, рискуя своими жизнями, подкармливали измученных работой женщин.

— Они кидали в нас камни. А конвоиры смеялись, что все нас ненавидят. Это было тяжело морально, но мы лишь умывались слезами и уворачивались от повторяющихся «избиений». Однажды обессилев от летевших камней, я споткнулась и упала лицом на эти самые камни. От них донесся запах творога. Я собрала камешки и отнесла в барак, где находились заключенные, среди которых были и женщины-казашки. Они рассказали, что это курт — соленые и высушенные на солнце комочки творога, — поведала Гертруда Платайс.

Оказалось, чтобы хоть как-то помочь пленным женщинами, местные казахи нашли единственный способ, который не привлекал внимания надзирателей. Испытавшие голод, холод и лишения, рискуя своей жизнью, степняки находили мужество, чтобы помочь узницам АЛЖИРа.

Безграничная благодарность пленных женщин вылилась в стихотворение «Курт — драгоценный камень», который по воспоминаниям Гертруды Платайс, написала учительница истории Раиса Голубева.

***

АЛЖИР и земля, в которой покоятся тысячи невинных мучеников, навсегда останутся немыми свидетелями чудовищной по своим масштабам и жестокости человеческой трагедии.

Л.КАЗАНЦЕВА.

Фото автора.